Federico García Lorca

(Fuente Vaqueros, España, 1898 - Víznar, id., 1936) Poeta y dramaturgo español. Los primeros años de la infancia de Federico García Lorca transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino, para después ir a estudiar a un colegio de Almería.

Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada: estudió filosofía y letras y se licenció en derecho. En la universidad hizo amistad con Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular.

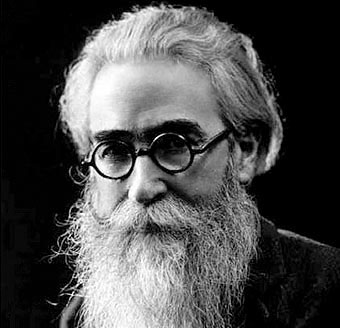

Federico García Lorca a los 18 años

A partir de 1919, se instaló en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, donde conoció a Juan Ramón Jiménez y a Machado, y trabó amistad con poetas de su generación y artistas como Buñuel o Dalí. En este ambiente, Lorca se dedicó con pasión no sólo a la poesía, sino también a la música y el dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. Sin embargo, su primera pieza teatral, El maleficio de la mariposa, fue un fracaso.

En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de poemas, con la cual, a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de Federico García Lorca llegó con la publicación, en 1927, de Canciones y, sobre todo, con las aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid de Mariana Pineda, drama patriótico.

Entre 1921 y 1924, al mismo tiempo que trabajaba en Canciones, escribió una obra basada en el folclore andaluz, el Poema del cante jondo (publicado en 1931), un libro ya más unitario y madurado, con el que experimenta por primera vez lo que será un rasgo característico de su poética: la identificación con lo popular y su posterior estilización culta, y que llevó a su plena madurez con el Romancero gitano(1928), que obtuvo un éxito inmediato. En él se funden lo popular y lo culto para cantar al pueblo perseguido de los gitanos, personajes marginales marcados por un trágico destino. Formalmente, Lorca consiguió un lenguaje personal, inconfundible, que reside en la asimilación de elementos y formas populares combinados con audaces metáforas, y con una estilización propia de las formas de poesía pura con que se etiquetó a su generación.

Tras este éxito, Lorca viajó a Nueva York, ciudad en la que residió como becario durante el curso 1929-1930. Las impresiones que la ciudad imprimió en su ánimo se materializaron en Poeta en Nueva York (publicada póstumamente en 1940), un canto angustiante, con ecos de denuncia social, contra la civilización urbana y mecanizada de hoy. Las formas tradicionales y populares de sus anteriores obras dejan paso en esta otra a visiones apocalípticas, hechas de imágenes ilógicas y oníricas, que entroncan con la corriente surrealista francesa, aunque siempre dentro de la poética personal de Lorca.

De nuevo en España, en 1932 Federico García Lorca fue nombrado director de La Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro. Su interés por el teatro, tanto en su vertiente creativa como de difusión, responde a una progresiva evolución hacia lo colectivo y un afán por llegar de la forma más directa posible al pueblo. Así, los últimos años de su vida los consagró al teatro, a excepción de dos libros de poesía:Diván del Tamarit, conjunto de poemas inspirados en la poesía arabigoandaluza, y elLlanto por Ignacio Sánchez Mejías (1936), hermosa elegía dedicada a su amigo torero, donde combina el tono popular con imágenes de filiación surrealista.

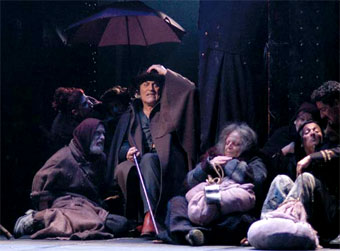

Federico García Lorca con la actriz Margarita Xirgu y

Cipriano Rivas en la presentación de Yerma (1934)

Las últimas obras de Federico García Lorca son piezas teatrales. Yerma (1934) es una verdadera tragedia al modo clásico, incluido el coro de lavanderas, con su corifeo que dialoga con la protagonista comentando la acción. Parecido es el asunto en Bodas de Sangre (1933), donde un suceso real inspiró el drama de una novia que huye tras su boda con un antiguo novio (Leonardo). La huida, llena de premoniciones, en la que la propia muerte aparece como personaje, presagia un final al que se viene aludiendo desde la primera escena y en el que ambos hombres se matarán, segando así la posibilidad de continuidad de la estirpe por ambas ramas y renovando la muerte del padre del novio a manos de la familia de Leonardo. De esta manera, la pasión y la autobúsqueda concluyen con la destrucción de todo el orden establecido.

Entre toda ellas destaca La Casa de Bernarda Alba (1936), donde la pasión por la vida de la joven Adela, encerrada en su casa junto con sus hermanas a causa del luto de su padre y oprimida bajo el yugo de una madre tiránica, se rebelará sin temor a las últimas consecuencias. De esta manera, su pasión por la vida se estrellará contra el muro de incomprensión de su familia concluyendo todo con su eliminación. Junto con la figura de la protagonista, destaca la serie de retratos femeninos que realiza el autor, desde la propia Bernarda hasta la vieja criada confidente de todas (La Poncia), la hermana amargada y envidiosa (Martirio) o la abuela enloquecida que se opone a la tiranía de Bernarda.

La casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra, fue también la última, ya que ese mismo año, al estallar la guerra civil, fue detenido por las fuerzas franquistas y fusilado diez días más tarde, bajo acusaciones poco claras que señalaban hacia su papel de poeta, librepensador y personaje susceptible de alterar el «orden social».

Final de La casa de Bernarda Alba

en el manuscrito autógrafo de Lorca